Station betreutes Schreiben.

Der Pfleger kommt rein. Wedelt mit einem Zeitungsausschnitt.

Sagt: „Na?“ Langgezogen. Sprachklang erst leicht runter, dann aufwärts. Der klassische scheinfreundlich übergriffige „Ich-weiß-was-gut-für-dich-ist-Pflege-Ton.

„Nnnaaaa? Haben wir heute unser Antiidiotikum wieder nicht genommen?

Leute! Also bitte!

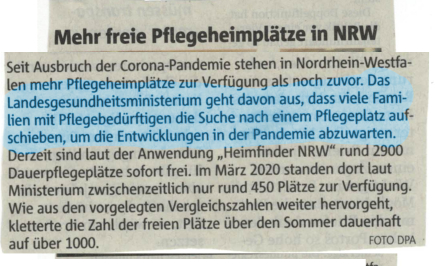

Nehmt einfach nochmal die Zahlen:

Freie Pflegeplätze in NRW im März 2020: 450.

Freie Pflegeplätze in NRW im Februar 2021: 2900

Woran könnte es liegen, dass kurz vor der Pandemie, die Zahl der freien Plätze in Pflegeheimen noch sehr gering war und heute – ein Jahr später, eben genau dieses Pandemie-Jahr später – die Zahl deutlich höher ist? Nnnaaaa?“

- 39. Kapitel

- 38. Kapitel

- Zwischenspiel 22 Sind wir nicht alle ein bisschen AFD?

- 37. Kapitel

- 36. Kapitel

- Zwischenspiel 21 Streets of Berlin

- 35. Kapitel

- Zwischenspiel 20 Ihn hat der Rhein genommen

- 34. Kapitel

- Zwischenspiel 19 Tagliamento - Begegnung mit einem Fluss

- 33. Kapitel

- Zwischenspiel 18 Ein Jahr Krieg in der Ukraine

- 32. Kapitel

- 31. Kapitel

- Zwischenspiel 17 Drei Wochen Kalabrien

- Zwischenspiel 16 Pianova - 5 Tage in Ostfriesland

- 30. Kapitel

- Zwischenspiel 15 Impfpflicht

- 29. Kapitel

- Zwischenspiel 14 Assisi Vielleicht

- Zwischenspiel 13

- 28. Kapitel

- 27. Kapitel

- 26. Kapitel

- Zwischenspiel 12 - Acht Tage Winter-Wunder-Welt

- 25. Kapitel

- 24. Kapitel

- Zwischenspiel 11 6 Tage in Berlin

- 23. Kapitel

- 22. Kapitel

- 21. Kapitel

- Zwischenspiel 10. Coronagener Lebens-Wandel

- Coronawoche 13.

- Coronawoche 12

- Coronawoche 11

- Coronawoche 10.

- Coronawoche 9

- Coronawoche 8

- Coronawoche 7

- Coronawoche 6

- Coronawoche 5

- Coronawoche 4

- Coronawoche 3

- Coronawoche 2

- Coronawoche 1

- 20. Kapitel

- 19. Kapitel

- Zwischenspiel 9 Porto

- 18. Kapitel

- Zwischenspiel 8 Nachlese: Il viaggio dei due pensionati

- Zwischenspiel 7, Il viaggio dei due pensionati

- Prolog

- Wochen 1 und 2

- Wochen 3 und 4

- Wochen 5 und 6

- Wochen 7 und 8

- Wochen 9 und 10

- Wochen 11 und 12

- Zwischenspiel 6

- Zwischenspiel 5 Ein paar Tage in Frankfurt

- 17. Kapitel

- 16. Kapitel

- 15. Kapitel

- 14. Kapitel

- 13. Kapitel

- 12. Kapitel

- Zwischenspiel 4 Urlaub in der Toscana

- 1. Woche

- 2. Woche

- 3. Woche

- Wieder zurück

- 11. Kapitel

- 10. Kapitel

- Zwischenspiel 3

- 9. Kapitel

- 8. Kapitel

- Zwischenspiel 2

- Zwischenspiel 1

- 7. Kapitel

- 6. Kapitel

- 5. Kapitel

- 4. Kapitel

- 3. Kapitel

- 2. Kapitel

- 1. Kapitel

fuenfundzwanzig

Melancholie als Glück am See

Eigentlich mag ich die scheinmeditative Erzählung vom Innehalten, vom Zusichkommen in „dieser Zeit“ nicht. Zu sehr erscheint sie mir als ein allzu bemühter Versuch, um es mit Herbert Knebel zu sagen: Vor Ort imma dat Beste auße Situation rauszuziehen. Nur eben ohne die clowneske Selbstveräppelung.

Andererseits: Das heute hätten wir ohne die dringende Aufforderung zu Abstand und Kontaktbeschränkung nicht erlebt. Und das wäre sehr, sehr schade.

Die Tochter und ich wollen uns unbedingt mal wiedersehen. Indoor gemütlich bei einem Kaffee und einem Stück Torte geht nicht. Also Outdoor. Baldeneysee. Ungefähr die Mitte zwischen ihr und mir. Der See empfängt uns mit einer geradezu ikonisch melancholischen Inszenierung.

Tieftrüber Nachmittag mit Nebel und Nieselregen. Ein Tag, der es kaum geschafft hat, überhaupt Tag zu werden.

Als wir auf dem Parkplatz voreinander stehen, verzichten wir darauf, uns zu umarmen. Und tun es irgendwie in Gedanken doch.

Wir haben sogar ein bisschen was für’s Picknick dabei.

Dann traben wir los. Am See entlang. Müssen erst einmal immer wieder von Neuem staunen über diese uferlose Tristesse. Wirklich staunen. Im schönen Sinn des Wortes.

Dann reden wir beim Traben. Die Natur gibt uns das Thema vor. Traurigkeit. Wir reden über schwere Zeiten in unseren Leben und in dem anderer, die uns nahestehen. Darüber, wie diese Zeiten angeglitten kamen oder über uns hereinbrachen. Wie wir uns darin fühlten. Wie wir dachten, es könnte niemals noch trauriger sein und zugleich genauso niemals besser. Und wir erzählen einander, wie sich diese Zeiten dann immer wieder umformten. Wir fragen uns, was uns dann eigentlich doch die nicht für möglich gehaltene Kraft gab, langsam den Blick wieder zu öffnen. Und ob diese Kraft eigentlich die ganze Zeit da war, wir sie nur nicht sahen. Ob sie eine Frage des Entschlusses ist oder einfach Glück. Und ob und wie, wenn ja, Hilfe möglich war.

Es ist wundervoll. Als wären unsere ernsten Gedanken nicht aufgerufen im zarten Luftzug unter klarem Himmel möglichst rasch sich zu zerstäuben. Als wären sie im Gegenteil eingeladen zu bleiben. Wie von den zierlichen Nieselnebel-Tropfen gebunden uns zu umwehen, auf dass wir sie in Ruhe anschauen können. Die Melancholie als Glück erleben.

Wieder einmal bleiben wir länger stehen. Über uns ist wie aus dem Nichts ein großer Schwarm Dohlen aufgetaucht. Und schnattert und flattert ein paar Runden. Und ist auf einmal wieder verschwunden.

Unbemerkt von uns wird es spät.

Erst auf dem Rückweg, vielleicht angeschubst vom ersten offenen Blick auf die Laternen, die sich redlich bemühen, zu leuchten, ohne Nebel und Niesel zu sehr zu stören, fällt uns unser Picknick wieder ein.

Wir setzen uns auf eine nasse Bank. Kichernd angeln wir unsere Schätze aus dem Rucksack: eine Thermoskanne Rooibos-Tee, zwei liebevoll in Trockentücher gewickelte Tassen. Welche Farbe möchtest Du? Heute mal Sonnengelb. Das Töchterchen kredenzt – TaDaah!! – eine Tupperdose voller frisch gebackener Neujährchen. Der krönende Höhepunkt unserer Tafel. Der Tiefpunkt: Ein waschechter Flachmann. Mit Weinbrand. Von der Tanke. Für den Schuss. Und für einen kleinen Extrakick beim Aufwärmen. Mutprobe – kicher, kicher. Ein kleiner Schluck pur. Brrrr. Kicher,kicher. Ich weiß nicht, wie Diesel schmeckt, aber ich schätze so.

Eine verrückte Mischung: Urbanes Untergrundgesöff, feiner Berliner Bio-Café-Stuben-Frauen-Pläuschchen-Tee und Omas Knisper-Gebäck. Mit einem Dach aus Niesel und Nebel.

Erst als wir uns beide ein paar Mal schon die Kälte aus den Körpern geschüttelt haben, fällt uns auf, dass es Zeit ist zu gehen.

Auf dem Parkplatz verabschieden wir uns. So glücklich, dass wir uns umarmen – huch! In echt. Kicher, kicher …

Wie das alles so zusammenhängt, irgendwie

Versuche

Am Südost-Ende des Phönix-Sees in Dortmund gehen wir einfach los. Die nächste Etappe unserer Emscher-Tour, die bei der Mündung begann und irgendwann an der Quelle enden soll. Nach 2, 3 Kilometern schauen wir doch spaßeshalber mal nach, wie weit es eigentlich jetzt noch bis zur Quelle ist. Und erschrecken: Nur noch ungefähr 8 Kilometer. Unser Corona-Projekt „Emscher“ kann heute enden. Heute!?!

Ein bisschen Trauer schleicht sich an. Schon fürchten wie das Ende. Wie bei einem tief berührenden Film, an dessen Ende man schweigend den Abspann schaut. Bis das Licht angeht. Oder bei einem Buch, das weitergehen soll. Bei dem man auch den letzten Buchstaben aus dem Impressum saugt und aus den Hinweisen auf weitere Bücher dieses Autors, nur damit es nicht aufhört.

Wie malen uns Bilder einer Quelle aus. Vielleicht ein großer Steinhaufen, aus dessen Mitte plötzlich ein drängendes Rinnsal kullert? Oder ein altes dünnes Rohr, das irgendwo aus dem Nichts heraus das sprudelnde Nass in die Welt schickt, auf dass es groß und stark werde. Ein kleiner See, in dessen Mitte ein zartes Strudeln den Zufluss frischen Wassers markiert?

Ein Hinweisschild?: „Hier entspringt die Emscher“, … der so lange als Abwasserkanal geschundene Fluss, der jetzt wieder leben darf …

Wir stapfen weiter. Nehmen den Faden unseres Gespräches vorher wieder auf. Die Liebste erzählt von ihrem Philosophie-Seminar. An den denkwürdigen Satz, die Suche nach Erkenntnis sei der Versuch, „das Unberührbare unberührenderweise zu berühren“, knüpfen wir immer neue Fragen- und Gedankennetze. Je näher wir der Quelle kommen, desto feinsinniger und filigraner werden sie. Ist nicht die Fähigkeit, nach Erkenntnis zu suchen, schon der Beweis, dass es sie gibt? Auch die letzte? Auch wenn wir sie nicht finden? Wenn unsere Versuche genau das eben bleiben müssen? Reden und denken und schweigen und schreiten und reden und denken …

Plötzlich zieht sich die Quelle wieder zurück. Wir können dem Fluss nicht folgen und müssen einen Umweg gehen. Ob es überhaupt eine Quelle gibt?

Und dann tauchen sie doch auf: Die Umrisse des „Emscherquellhofes“. Wir sind so aufgeregt, dass wir die Info-Tafel auf dem Vorhof nicht lesen können. Keine Zeit. Ein Steg, der über den Anfang eines Teiches in das abgezäunte Gelände führt, und an dessen Ende wir den Ursprung der Emscher vermuten, ist gesperrt mit unromantischem rot-weißem Flatterband. Eines der Insignien der pandemischen Zeiten. Zutritt verboten. Nicht mal: Betreten auf eigene Gefahr. Jenseits eines kleinen Wassergrabens sehen wir einen zweiten Zugang zu dem Steg. Glitschen über den Hang des Grabens zu ihm hin. Betreten den Steg. Schieben den Hauch von schlechtem Gewissen beiseite. Das muss jetzt einfach sein.

Doch auch am Ende des Steges ist keine Quelle. Nur dieser Teich. Ohne Strudel.

Ein schmaler Graben mit stehendem Wasser führt zu ihm hin. Vielleicht an dessen Ende?

Wir gehen den Steg zurück und steigen über einen Zaun, der an einer Stelle schon so weit niedergedrückt ist, dass man von „Steigen“ kaum sprechen kann. Auf einer brachliegenden Wiese folgen wir dem Zaun, der ungebetene Gäste vom Emscherquellhof abhält. Immer tiefer hinein ins Unterholz. Doch auch hier: Keine Quelle.

Etwas enttäuscht kehren wir wieder um. Am niedergedrückten Zaun empfängt uns eine Frau. „So“, sagt sie, „da müssen wir wohl hier auch ein Schild aufstellen: Betreten verboten.“ Sie klagt, dass hier unangenehm oft Menschen die Wiese betreten. Dort seien sonst Schafe mit ihren Lämmern. Passanten scheuchten sie immer wieder auf.

Ich wehre mich. Klar sind wir über den Zaun gestiegen. Aber wir scheuchen keine Tiere auf. Hier sind nämlich gerade keine. Ja, jetzt gerade nicht, sagt sie. Wenn wir Tiere gesehen hätten, überspringe ich ihren Einwurf, wären wir gar nicht auf die Wiese gegangen. Auch wenn schon klar war, dass unser Betreten der Wiese eigentlich nicht zulässig war, so wehre ich mich doch gegen den Generalverdacht, dass die doofen Touristen immer alles zertrampeln und die Tiere aufscheuchen.

Nach ein bisschen Hin- und Hergeschiebe von Meckern und Verteidigen beruhigen wir uns und kommen ins Gespräch. Sie züchtet Schafe. Und, ja, zu anderen Zeiten sind sie genau hier mit ihren Lämmern.

Aus dem Gespräch wird interessiertes Plaudern. Wir haben einander den Ärger erlassen.

Schließlich kommt das Gespräch auf den Wolf, den es bei uns in der Gegend schon gebe. Hier auch? Nein noch nicht, aber es sei nur eine Frage der Zeit. Der Wolf, so klärt sie uns auf, wäre kein Problem, wenn er ein Lamm reißen und wieder verschwinden würde, um sich satt zu fressen. Wahrscheinlich würden die meisten Schäfer ihm sogar freiwillig einfach eins geben. Das Problem sei, dass der Wolf nach dem ersten Angriff in einen Blutrausch verfalle. Er töte dann viele Tiere, ohne sie fressen zu wollen. Man könne sich schon vorstellen, dass ein Schäfer ziemlich verzweifelt wäre, wenn er morgens auf der Wiese Unmengen blutig aufgerissener Kadaver fände. Das zerreiße einem das Herz. Ja, man könne die Tiere mit einem Elektrozaun schützen, aber erstens helfe das nur bedingt und zweitens seien das Kosten, die das Land nur zum Teil ersetze. Ob es denn Schutzhunde gäbe? Ja, aber dann müsste die Abzäunung doppelt sein. Ein innerer Zaun und ein äußerer Elektrozaun. Das sei noch teurer.

Man hört ihre Sorge. Die Diskussion um das Erschießen der sogenannten „Problemwölfe“ erscheint dennoch auch ihr albern. Immer werde alles gleich so grundsätzlich und allgemein diskutiert. Anstatt vor Ort gute Lösungen zu finden.

Inzwischen sind wir so vertraut im Gespräch, dass wir erzählen: Jetzt sind wir am Ende unserer Emscher-Wander- und Radelschaft. Und keine Quelle.

Sie fühlt mit uns und schaukelt einen Schlüsselbund. Ich kann sie reinlassen, sagt sie sogar, dann können sie sich im Keller einen kleinen Brunnen mit einem Info-Schild ansehen. Aber die Quelle ist das auch nicht. Die ist dahinten.

Undefiniert ausladend in Richtung eines kleinen Wäldchens rudernde Armbewegung.

Wo genau?, merken wir auf.

So gut sie kann, beschreibt sie uns die Stelle. Es seien dort Rinnsale zu erkennen, die aus einem Feld sickern. Wenn sie überhaupt Wasser führten, erkenne man drei. Dort beginne die Emscher.

In Frieden verabschieden wir uns. Um die eine oder andere Erkenntnis reicher. Nicht die große, deren Netz wir auf dem Weg hierher knüpften. Aber doch ein paar kleine.

Beim Weggehen sprechen wir noch ein bisschen über diese Begegnung. Eigentlich nur durch Zufall stolpern wir über einen Gegensatz, der sich – jetzt, im Nachhinein – jeder Erkenntnis entzieht. In einem Nebensatz sprach die Schafzüchterin über einen anderen Beruf. Stellvertretende Schulleiterin. Ich verstand: „In meinem ersten Leben war ich …“ und baue mir die dazugehörige Aussteigerin-Phantasie. Die Liebste verstand: „In meinem echten Leben bin ich …“ und phantasiert das Schafe Züchten als Ausgleich zu einem stressigen Berufsleben. Jetzt kann bestenfalls noch ein/e Jede/r von uns Erkenntnis über sich selbst gewinnen.

Wir finden in dem Wald tatsächlich die drei Rinnen. Jedenfalls bilden wir uns das ein. Eine davon führt sogar Wasser.

Wir sind erleichtert und müssen zugleich schmunzeln. Die Quelle der Erkenntnis ist dieses Rinnsal nicht. Auch nicht das, was wir in poetischen Träumen Quelle nennen. Aber ein Teil davon. Irgendwie. Immerhin.

Gedenktag

Denken. An das, was ein verwirrter alter Mann vor gar nicht langer Zeit im deutschen Bundestag – nicht an irgendeinem muffigen Stammtisch – einen „Vogelschiss“ nannte.

Auch wenn Frauen und Männer seiner Gemeinschaft nicht müde werden, etwas anderes zu erzählen, – …

Wer sein Land liebt, ist kein Rechtspopulist und schon gar kein Nazi.

Und umgekehrt.

Mein ganz persönliches Gedenken?

Dieses Lied. Die Kinderhymne.

Ent-sinnen

Wenn ich in Dir verrinne

Wenn sich der Sinn der Sinne

Vom Außer mir ins Innen

Stülpt und umgekehrt

Zugleich er-innert und begehrt

Dann gibt es kein Entrinnen

Schon will beginnen

Das Entsinnen

Aufblitzt sie wieder:

Die Verletzlichkeit des Augenblicks.