Prolog

Ewigkeiten, millimeterweise beieinander

Die Personen:

Ich

Die Liebste

Der Bruder

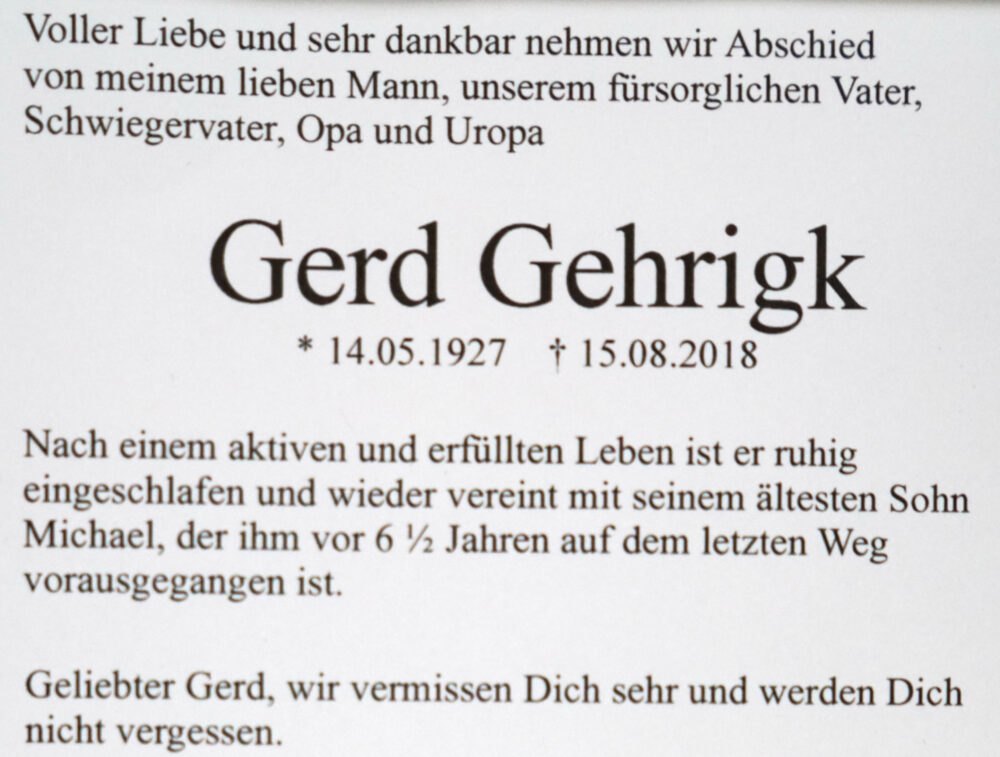

Der Vater

Astrid, 50, leidet an einer heimtückischen Nervenkrankheit, die ihr Stück für

Stück das Bewegen raubt

Peter, 50, ihr Mann, beide aus Holland, beide so zupackend und positiv und

lebensfreudig, dass man sich manchmal als vollständig Gesunder seines Trübsinns schämt

5 halbjunge Römer*innen, wohlhabend, gelangweilt, tätowiert, knapp bikinisiert, groß, besonnenbrillt

3 nicht mehr ganz halbjunge Damen, sonnenbadend, aktiv desinteressiert

1 halbjunge Mutter

Ihre Tochter

1 Priester, 1 Hilfspriester

3 wichtige Menschen in maritimen Uniformen, davon 1 Frau

1 wichtiger Mensch ohne Uniform

1 Photograph

1 Lautsprecher-Boxen-Träger

Mehrere Schwestern in Tracht und Gummischuhen

Fischer

Die Familien der Fischer

Eine große Marienfigur, mit einem hellblauen Kunstblumenbogen geschmückt, auf ein Fischerboot montiert

Um halb Zehn stapfen sie über den Steg. Man merkt schon von weitem an der Art, wie sie gehen, wie sehr sie sich freuen. Mit eleganten, flüssigen, gekonnten Bewegungen und Gewichtsverlagerungen bugsiert Peter den Rollstuhl von Astrid über kleine Buckel, Schläuche, vorbei an Gangways, über Stromkabel und herumliegende Taue. Für sie wird ein Traum wahr. Besonders für Astrid. Sie wird segeln. Gestern Abend haben wir alles rauf- und runterbesprochen. Wo könnte Astrid sitzen? Wie? Wie kommt sie auf’s Schiff? Wie muss das Wetter sein? Und viele Fragen mehr. Schon dabei merkte man ihr freudiges Tatenfieber. Das Wetter ist optimal. Blauer Himmel. Eine Gewitterwarnung für den Nachmittag (da können wir längst wieder zurücksein). Ein leichter Wind. Peter erzählt, Astrid habe sich den ganzen Sommer auf diesen Moment gefreut. Sie haben einen Teil Ihres Urlaubs in diese Gegend bei Ladispoli verlegt, um ihn möglich zu machen.

Sie sind beide geübt. Er zieht sie an den Armen aus dem Rollstuhl, dreht sich, sie dabei haltend, um, legt ihre Arme um seinen Hals. Sie drückt ihre Hände übereinander, schmiegt sich an ihn. In allen Bewegungen spürt man, wie genau sie wissen, was noch geht, was nicht mehr, was genau an welcher Stelle für eine Unterstützung nötig ist. Fast ist es ein Tanz. Schließlich der entscheidende Moment. Er beugt sich vor. Sie hält sich, er hält sie, sie liegt auf seinem Nacken, Rücken, er richtet sich noch einmal aus, dann der Schritt auf die Badeplattform und ins Schiff! Die Liebste hat inzwischen das speziell geformte Kissen aus dem Rollstuhl gegriffen und auf den festgelegten Platz im Schiff gelegt. Die Rückenlehne war schon vorbereitet. Peter lässt Astrid vom Rücken und auf den Sitz gleiten. Er fragt sie, wie es ist. Sie gibt noch ein paar Tipps, was man noch verbessern könnte. Dann sitzt sie und strahlt. Wir starten den Motor. Badeplattform hoch. Navigationsinstrumente an. Heckleine backbord. Ein Zeichen. Mooring und Heckleine steuerbord fallen zusammen.

Langsam gleitet das Schiff aus dem Hafen. Astrids Augen saugen genussvoll alles auf. Dann der Moment, der beim Segeln immer fast der Schönste ist. Die Segel stehen, man steuert leicht vom Wind weg, das Schiff legt sich genüsslich auf die Seite. Der Motor wird gestoppt. Stille kehrt ein. Geblähte Segel nehmen das Schiff und uns mit.

Astrid und Peter klatschen mit beiden Händen einander ab. „Gimmie ten!“ Ein Kuss. Glück. Still, freudig, unendlich.

Später machen wir Peter den Vorschlag, sich vom Schiff ziehen zu lassen. Er bekommt eine Leine um den Oberkörper gebunden, die zusätzlich noch eine Halteschlaufe hat. Wir klappen die Badeplattform wieder runter. Er steht da. Er ist ein Junge. Am liebsten würde er jetzt mit einem Schrei und der fettesten Arschbombe aller Zeiten vom Schiff springen. Den Spaß versage ich ihm. Ich weiß, dass trotz der Langsamkeit der Moment, in dem das Sicherungsseil sich strafft und man tatsächlich vom Schiff gezogen wird, ziemlich ‚mächtig‘ ist. Er juchzt und quiekt und platscht und prustet. Glück, laut, freudig, unendlich.

Der ganze strahlende Morgen liegt wie ein mehrdimensionales Tiefenfoto in ihren Augen. Und wird dort bleiben. Bei der Liebsten auch. Und bei ihr noch ein bisschen Stolz dazu. Schließlich hat sie das Ganze mit ihrem euphorischen Zupacken ordentlich angeschoben. Bei mir auch. Ich sehe es von innen.

Wieder zurück im Hafen, sitzt Astrid mit uns am Klapptisch im Cockpit und wir nehmen zusammen einen Imbiss, reden, philosophieren, albern herum. Mein Handy klingelt.

Es ist mein Bruder. Ein Anruf von ihm am frühen Nachmittag. Ich weiß, was jetzt kommt, nehme das Handy, steige vom Schiff, nehme den Anruf an. Mit brechender Stimme sagt mein Bruder, dass unser Vater vor einer Stunde gestorben ist. Mehr schafft er nicht.

Ich stehe noch einen Moment am Kopfende des Steges. Ein kleines Stück von einer Plastiktüte treibt vorbei. Großdunkles tieftaubes Schweigen.

Ich gehe zurück zum Schiff, stammle die Nachricht an die Liebste weiter. Ihre innige Umarmung, die Blicke von Astrid und Peter, die so gerne helfen würden und wissen, dass sie nicht können, Ihre Hände, die schweigend meine fassen, … für einen Moment kriecht ein Weinen in mir hoch. Ein wildes Tier. Als ich es bemerke, scheut es zurück. Als hätte etwas eine gefährlich hohe Dosis Schmerz in mich injiziert. Ich weiß es, aber ich spüre die Wirkung nicht.

Vielleicht kommen sie sich ein wenig schlecht vor in dem Moment, aber zugleich wissen Astrid und Peter und wir, dass es richtig ist: Sie gehen und lassen uns allein. Und ich bin auch dafür ihnen dankbar.

Beim Abschied sehe ich diesen Blick von Astrid. Noch immer das Glück des Erlebnisses darin und gleichzeitig ihr Bei-Leid. Ich nehme sie in den Arm und möchte sie gar nicht mehr loslassen. Dasselbe bei Peter.

Dann machen die Liebste und ich uns auf den Weg. Noch auf dem Steg sehe ich ein schönes altes Holz-Segelboot.

Dies, denke ich, wäre doch schön für seine letzte Reise. Und sehe es schon im Dunst dahintreiben.

Wir wissen, dass wir jetzt laufen müssen. Schweigen. Reden. Wahrscheinlich zögerlich. Hilflos. Schweigen. Wieder reden. Und bewegen. Bewegen hilft dem Gemüt sich zu regen. Wir wollen am Meer entlang zu einer Reihe von Badehäuschen, die wir vom Schiff aus gesehen haben und die uns, um sie zu sehen, fast hätten übersehen lassen, dass hier untiefes Wasser ist. Am Meer entlang … das denkt sich leicht. Wird dann aber schwer. Nach einem kleinen öffentlichen schwarzsandigen Strand scheint es vorbei damit. Ehemals schicke, jetzt schon auch verwitterte Häuser drängen sich bis zum Wasser.

Sie stammen wohl aus der Zeit, als dieser Ort ein Hotspot für die Schönen und Reichen war. Lange her. Fünfziger Jahre. 20. Jahrhundert. Sie stehen dicht an dicht aneinander. Schmeißen sich ans Gestade heran. Lassen keinen durch. Wollen auch den letzten Streifen Ufer für sich. An einigen Stellen müssen wir durchs Wasser waten. Dann wieder ein Stück Felsen. Dann ein Stück verlassene Terrasse. Auf einer dieser Terrassen am Wasser spielt ein Mädchen. Ihre Mutter kommt dazu. Wir fragen sie, ob man hier irgendwo auch wieder hoch kommt. Eigentlich hoffen wir, dass sie uns anbietet, die Treppe zu nutzen, die es in ihrem Haus ja geben muss. Das tut sie nicht. Aber sie erklärt uns, wo wir einen Aufgang finden. Es ist noch ein Stück. Da, wo wir ihn nach dieser Erklärung vermutet hatten, ist er aber nicht. Stattdessen wieder eine Felsenterasse. Darauf drei Frauen. Sie sitzen nah beieinander, reden kaum, streichen sich selbst über die Beine. Sie sehen uns und versuchen so intensiv uns zu ignorieren, dass deutlich wird, wie unerhört sie finden, dass wir überhaupt hier sind. Auch sie fragen wir, bekommen aber nur ein kaum hörbares an die eigenen Zehen gerichtetes „Wissen wir nicht“. Wir sind Eindringlinge in einer von ihnen besessenen Welt. Denken sie. Denke ich. Wieder müssen wir waten, wieder kommt eine schmale Felsenterasse. Wir hören eine Stimme. Schauen uns suchend um. Ach so, sie kommt von oben. Dort beugt ein gesichtsverspiegelter Jüngling seinen Kopf herunter, besitzergreifend die Hände auf das steinerne Geländer gestützt und fragt, was wir wollen. Vier weitere Köpfe und mehrere tätowierte Arme und Schultern erscheinen. Diesmal ist es nicht mühsam aufgebautes Desinteresse, sondern arrogant amüsiertes Verscheuchen der armen Irren, die nicht wissen, dass sie hier nicht sein dürfen. Geraunzte Bemerkungen zueinander, Kichern. Zu uns sagen sie auf unsere Frage „Doppo“. Sie würden wohl gerne auch noch das Wasser ihr eigen nennen dürfen. Verteidigen dieses lächerliche Stückchen Felsen, obwohl sie doch ein Stockwerk höher Cocktails schlürfen.

Irgendwann finden wir tatsächlich den Aufgang. Er führt zu einer hoch gelegenen kleinen Aussichtspiazza. Gestern sind wir hier von oben gekommen und haben drei sehr junge Jugendliche aufgescheucht. Zwei davon huschten schnell in die Unsichtbarkeit. Vielleicht hatten sie gekifft. Als wir uns nach einem langen Blick übers Meer wieder abwandten, pfiff der allein zurückgebliebene Junge. Ob es den anderen beiden galt? Sie sind weg! – ?

Nach langem Stapfen, merken wir, dass ein Gewitter aufzieht. Wir verabschieden uns von den Badehäuschen, die wir nun doch nicht zu sehen bekommen und treten den Rückweg an. Inzwischen stolpern nicht mehr nur ab und zu einzelne Wörtergebilde aus uns. Manchmal sind es schon mehrere Sätze hintereinander. Gedanken, Erinnerungen, Fragen, Antwortversuche.

Wieder am Hafen angekommen, sehen wir, wie gerade zwei auf einfache Art fein gemachte Männer einen Bogen aus hellblauen Kunstblumen über eine Madonnenfigur auf das kleine Steuerstandhäuschen eines Fischerbootes montieren. Menschen nähern sich zögernd. Einige klettern zwischen die Fischernetzhaufen, die am Pier liegen, um das Boot mit der Figur fotografieren zu können. Hinten, am gegenüber liegenden Pier sitzt ein Paar. Beide rauchen. Ob sie sich dafür interessieren, was jetzt hier offensichtlich gleich kommt? Oder sind sie einfach nur aneinander interessiert? Eine Plane wird bereitgelegt. Sie soll wohl die Madonna mit den Blumen schützen, wenn es anfängt zu regnen. Und es scheint bald soweit zu sein.

Eine Passantin erzählt, dass hier jetzt gleich eine Prozession anlässlich von Mariä Himmelfahrt sei. Kurz danach hören wir Gesang. Es ist die mehrkehlige Brabbeligkeit vom Gesang einer Gemeinde. Wir drehen uns um und sehen eine kleine Prozession einen Hang hinunter sich biegen. An der Spitze der Pfarrer. Er hält ein Mikrophon in der Hand. Neben ihm ein Helfer. Er trägt ein Holzgerüst mit Riemen auf dem Rücken, an dem rechts und links zwei megaphonige Lautsprecher befestigt sind. Die Assoziation ist: Christus trägt sein Kreuz. Daneben ein weiterer Priester. Dann zwei Männer mit weißen Marine-Uniformen, eine Frau mit einer schwarzen Uniform. Ein Mann, vielleicht Mitte 50, tritt etwas abseits. Schaut wohlgefällig lächelnd in die Runde. Richtet seine Frisur. Richtet die Revers seines Sakkos. Es ist, sagen wir: der Bürgermeister. Zwischen den Menschen in der Prozession mehrere Schwestern in grauen Trachten und Gummischuhen. Sie sind eine Mischung aus den Gummischuhen, die sogar in der feinfühligen Modewelt Italiens hipp geworden sind, die ich aber immer noch mit Gartenarbeit assoziiere, aus diesen Gesundheitsschuhen mit dicken gewölbten Abrollsohlen, die eine Zeitlang jeder trug, die oder der Rückenprobleme hatte, und Flip-Flops. Die Pfarrer, die Uniformierten, der Bürgermeister, einige einfache Leute und der Mann von der Presse, den man an seiner fulminanten Kamera erkennt, die er gerade aus einer fulminanten Kameratasche genestelt hat und jetzt mit einer fulminanten Perspektiv-Bildungs-Verdrehung in Stellung bringt. Es wird noch hier genestelt und da gerichtet. Dann legt das Boot ab. An den Stegen dahinter sieht man eilige Bewegungen. Offensichtlich wird es jetzt auch eine Boots-Prozession. Der Pfarrer spricht durch das Mikrophon. Die Gemeinde antwortet. „Madre Maria, prega per noi pescatori“. Trotz der Kinder, die abseits spielen. Trotz der sexy gestylten Touristinnen, die etwas abseits am Handy nesteln oder lauthals telefonieren. Trotz des seidigen Pop-Jazz, der aus der Bar herübertröpfelt, trotz allem stellt sich hier um uns herum wehmütige, melancholische Feierlichkeit ein. Die Bootsprozession beginnt. Das Gewitter hat dahinter eine tiefschwarze Drohgebärde aufgebaut. Woanders scheint es schon zu regnen, denn es bildet sich ein Regenbogen. Wir sehen, – schweigen, – atmen schwer. Dann stimmt der Pfarrer von dem jetzt schon etwas weiter entfernten Boot ein Lied an. Die Gemeinde stimmt in den klagenden Gesang mit ein.

Die Schleusen in uns öffnen sich. Die Injektion beginnt zu wirken. Wir schluchzen, halten uns im Arm, weinen, weinen bitterlich. Der Gesang klagt weiter. Mit uns. Für uns. Prega per noi.

Kurz danach öffnet auch der Himmel die Schleusen. Es schüttet. Scharf platschendes Regenwasser mischt sich mit dem Salz unserer Tränen.

… eine Wortschöpfung. Klaus prägt den Begriff des Jahres: „Schnuggi-Tours“. In einer Bucht vor Anker schraddeln wir mit dem Schlauchboot Richtung Strand, um dort in einem Restaurant zu essen. Die beiden Ladies paddeln. Aus der Sicht des Profipaddlers Klaus vielleicht nicht 100% richtungstreu. Auf eine lustige Bemerkung dazu folgt die Replik:

… eine Wortschöpfung. Klaus prägt den Begriff des Jahres: „Schnuggi-Tours“. In einer Bucht vor Anker schraddeln wir mit dem Schlauchboot Richtung Strand, um dort in einem Restaurant zu essen. Die beiden Ladies paddeln. Aus der Sicht des Profipaddlers Klaus vielleicht nicht 100% richtungstreu. Auf eine lustige Bemerkung dazu folgt die Replik: